|

第七回,也就是结束回。看图识人到这是可以告一段落了。

从三号楼或者四号楼出发,走得最多的是这条路。林荫道旁边就是一号楼,也就是我们常常活动的专业教室。我上次发帖说过,七七编采就在三楼的301教室。

小道往东,就是大学食堂,那时,只有一个食堂。三顿饭都在那里解决。小道的另外一边,就是篮球场和排球场。现在不见了,出现了一个小湖,居然还有弯弯的小桥。据懂风水的人说,湖水和弯桥都是有意义的,那是代表着事业财富的积蓄和众人供抬之轿子。

一号楼,当年和现在都是活动的中心。在以前的花坛上面,最近竖起了一座孔子像。一个集文科工科再有艺术的大学,地标中心立一个孔老二,很混搭。

两旁的草坪,无线有无线的半截子入土,摄影有摄影的恶俗手指,唯独叱咤风云的七七编采,没有给广院留下片言只语,更没有去竖立一座像模像样的雕像。

在官方的文件记录当中,找到了七七编采的活动记录,这就是徐永清执笔的80年召开的学术汇报会记录。这个记录发表在北京广播学院学报上。一个本科三年级的学术汇报会,校领导系主任悉数出席,可见当局之重视。本人也有发表。九十年代的时候,当本人发表关于“媒介产业化”的论述时,有心人一眼看出,有些话语,80年就有所言及。有学生问及,我说是的。

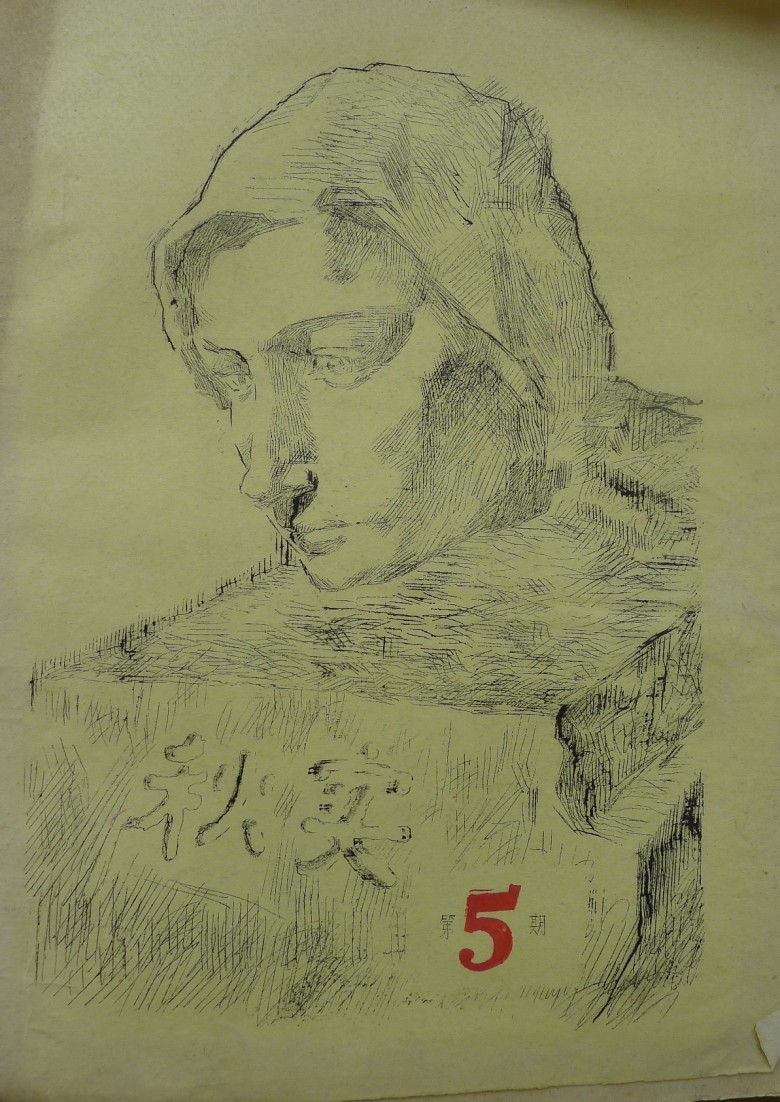

这个班级从未消停,无论大事小事,无论生活还是政治,令大学行政部门头痛不已。西单墙没拆的时候,全班同学几乎天天去。众声喧嚣还没结束,开始编辑独立的油印杂志《秋实》。

有同学惊奇地说,到美国的国会图书馆,居然看到最全的《秋实》杂志。我没有机会去美国国会图书馆,不过,在东京大学图书馆和香港中文大学图书馆,我看到了《秋实》。杂志行文虽然还是稚嫩,但是,观点之犀利,思维之敏锐,现在看来也不脸红。

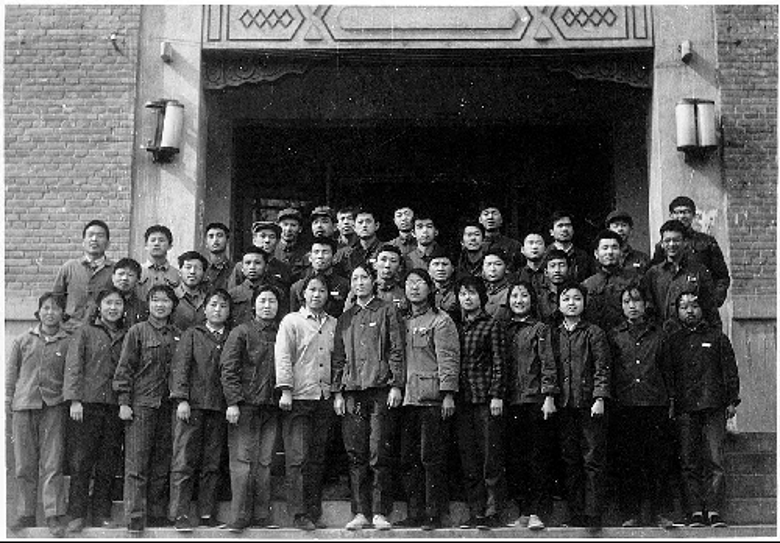

直来直往,爱憎分明。热爱生活,勇对未来。这算是七七编采的风格吧。当初一个不高兴,全班拂袖而去,居然没有给后人留下一张毕业合影。物质匮乏,知识丰富,独立之人格,自由之思想,这,也许就是留给后世最为宝贵的财富。

七七编采入校当初的平均年龄是二十三岁,屈指一算,到现在正好六十。换言之,人生舞台接近谢幕时刻,不管你是高官还是平民,土豪还是屌丝。若干年后,还有人会记得七七编采的诸位,想起七七编采的故事吗?除了本人自己,不会了。

我们终将老去,往事如烟,只有核桃林知道。

|