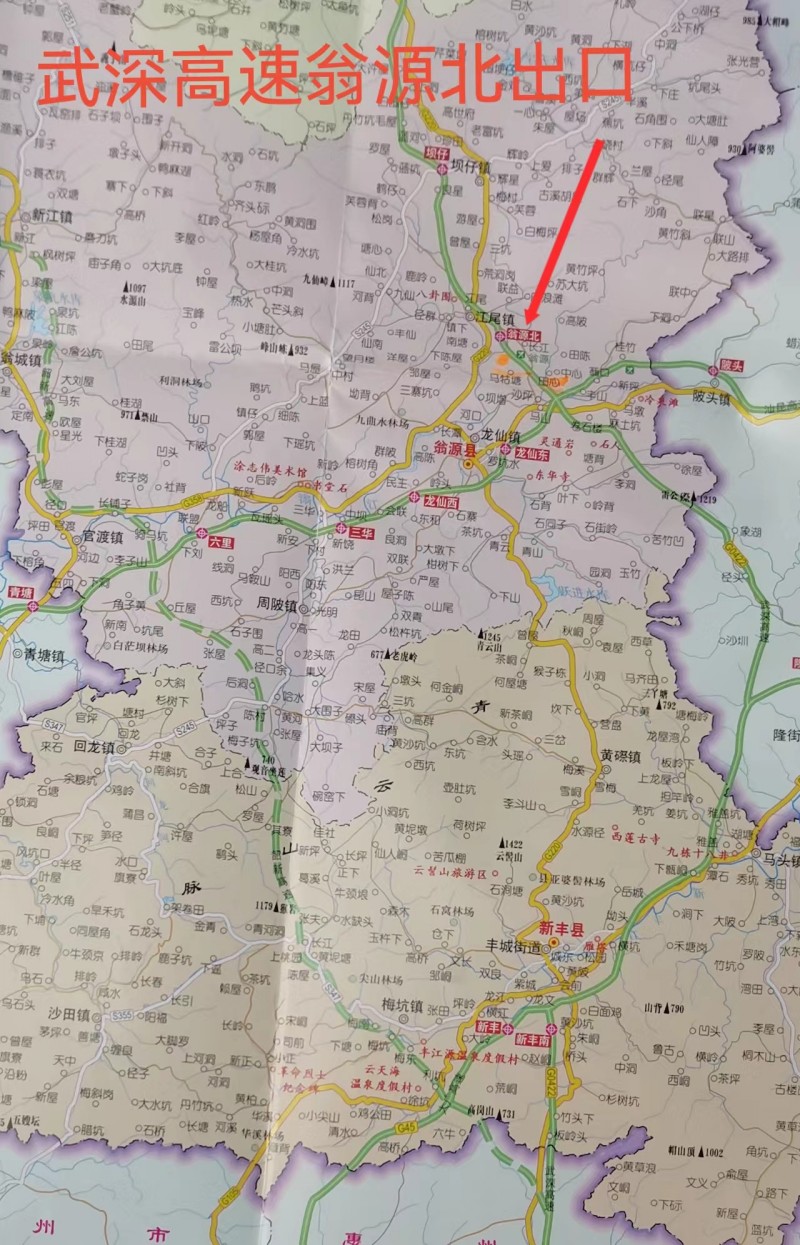

大早起,看石角的振华路,此路一端直通县委大院一端高速入口。我们从此进高速前往始兴。团长发图,今天的旅程首站去翁源北,出高速之后走村道,那里有个“香泉水村”.

“香水泉”,父母亲以前多有提及,为此前年老妹专门撰文,我发在坛子上,名字就叫“翁源香泉水”。然而,兄妹五人都是第一次来这个地方。按照导航靠近目的地却犯迷糊了。开始见不到村口也找不到村政府办事处,就在着急的时候联络上了,一行五人受到隆重接待,老妹趁机进行有模有样的采访。

“香水泉”属于旧名,现名为翁源县江尾镇联光村。 村民约有一千六百人,抗战时期的1939年,国民党第十二集团聚集粤北翁源一带,军事总部聚集南浦,政工部八百余人驻扎在香泉水村。当时的村民约有一千人左右。

2021年3月我把老妹的文章“翁源香泉水”放到了坛子上。老妹文中说到,广州沦陷之后,母亲搭乘最后一列北上火车来到大坑口,然后随着一群年青的抗先队员步行到了香泉水。她之前的身份是广东首批的女警,凭借她的知识和经验,她加入十二集团军政工部,先是在一个中队任班长,之后派到独立区队当区队副,并按军队的编制授予中尉官阶,当时母亲还不满二十岁。

关于当时的训练和生活,老妹介绍道:800多人的补训班分为两个大队,七个中队,每中队再分为三个区队。一至六中队都是男学员,八中队全是女学员(七中队不存在),一个独立区队都是艺术团体的男女学员。800人中200多名是中共地下党员,补训班从大队到区队都有党小组。当然这都是后话,对于母亲来说,绝大多数的补训班的人员都是进步的爱国青年,包括好多无党派不知名的女青年,如朱秀琼、陈婉茹等朋友,都是全心全意为了抗战而加入这个补训班,过着艰苦朴素的生活。每天除了三餐饭外,每周只发一元零用费。其费用是从十二集所属部队每个连抽出两名士兵的饷项作为政工总队的经费。学员无论男女都穿士兵服装,每人发两套粗布军衣,一张蚊帐,一张棉毡,一块油布,一块包袱布,一顶竹帽,穿草鞋,穿短裤,打绑腿,女学员把头发剪短,戴上军帽,外表上与男学员无大区别。“虽然是抗日战争,但香泉水那段生活最令我怀念。我们都是一帮背井离乡,无家可归的年青人,为了抗战走在一起,生活在一起,那种赤诚相见的友情真是世上最难得的,也是永恒的。”几十年后,母亲回忆道。

在母亲的回忆中,短暂半年的香泉水生活好象在一个“世外桃源”,听不见敌机的轰炸声或枪炮声,只有笑语和歌声。政工训练班的营房座落在几丈宽的香泉水两岸。学员们在清澈的河里洗衣服或洗澡,坐在婆娑的树阴下学习或唱歌。大唱抗日歌曲是补训班突出的活动,补训班一位队员的回忆:

“集体唱、小组唱、个人唱。不讲究方式,随时随地唱,行军出操唱,上课前后、会前会后、甚至走路、洗澡、洗衣服也唱,还经常举行全总队的歌咏比赛。我们不只把唱歌当作战斗武器,而且也当作生活必需。”

老妹继续写道:

半年训练很快就结束了。1939年8月,第十二集团军军官补训团政工人员补训班结业。在正式派出工作前,被分派往粤北前线的十个县搞“国民军训”一个月。由补训团的军士总队与政工总队的学员组成军训队,训练青壮年农民,以适应战备需要保卫家乡。10月,政工总队学员正式派出工作。每十五政工队员组成一政工队,适当搭配3至4个女政工队员,分别派到所属各师各团去,基本上一个团派一个政工队。派出后的政工队员每月只领二十元生活费,没有军衔也没军阶,穿军官服装,过士兵生活。另外强调政工队员不是军事人员,不带武器,只有必要时携带两个手榴弹。

当时母亲并无派到下面兵团做政工队员,但她主动提出跟政工队到团里工作,并表示跟刘统光的政工队去独九旅工作。为什么选择独九旅?她听闻独九旅的华振中是一个开明的、积极抗战的军人。在保卫汕头的战斗中,他率领的独九旅死守抵抗与日寇激战三昼夜。虽然汕头沦陷了,他立誓不收复失地不离开潮汕。所以少聪很想加入这个铁心抗日的部队。派到独九旅的政工队员约有三十名。他们从翁源南浦香泉水出发,长途跋涉前往独九旅的驻地海陆丰。

途中除了走山路之外,他们利用河流租船顺水而下。有天晚上,他们租了几条小艇顺着小河驶往下一站。母亲和刘统光上了最后的那只小艇。

“那晚有星星有月亮,特别的宁静,可以听到两岸的小虫或青蛙叫声。小艇顺水而下,本应很有诗意的,但我们是到前线执行任务,敌人随时可能出现,哪有心情去欣赏这番诗情画意呢。我坐在艇前观察两岸的动静,刘统光坐在艇尾划船,两人都不敢作声,只有船桨划水的声音”,晚年的少聪向笔者述说那晚发生的事情。虽然时隔多年,一切历历在目。“前面队友的艇仔已经不见影了,我转过头来小声地叫他用力划赶上队伍。他不紧不慢地说,有话跟我说。我觉的奇怪,这个时候谈什么。他向我表示,自从我们认识后,他一番苦心培养我,介绍阅读进步书刊,经常找我谈心,就是希望我能成为他的革命助手。当时我还很天真地回答,我现在就是你的助手,在你领导下到前线打日本仔。” 少聪当时刚满二十岁,还未对将来有任何考虑,满脑想的是“眼前、进步、革命和打日本鬼子”。

“听我这么说,他进一步解释他的“革命助手”就是“革命爱人”。一听“爱人”两个字,我立即觉得他对我的教育抱着一种自私的企图,认为他的思想出发点不正确,我一口就拒绝了。他继续说,我是一个积极求进步的很有能力的女子,如果我们共同生活在一起的话,一定会更好地干组织的工作。我问什么组织?他答道,当然是共产党组织。话刚出口,他立刻说这是秘密的不能对任何人讲,要不有杀头之险。我向他承诺保密,同时也向他表白我只是对他有敬意并没有男女之间的爱意。说着,小艇已到目的地,我们都上了岸继续行军到宿营地,没有机会再谈此事。到了独九旅,我们互相回避。幸亏他经常下连队,我在团部工作,不是经常见面。不久他调到另一个团工作。后来听说他牺牲了”。母亲就这样拒绝了第一个向她求爱的人,看上去很干脆很坚定,可在她的1952年干部履历监定表的自传里,有着不同的表述:

“我清楚了解他是一个确忠于革命的好同志,对他事实上含有无限敬意,可是谈到爱情,便觉得他有些缺陷,不能作为我最理想的对象。现在检讨起来,完全是基于一种小资产阶级的思想意识在作怪。在那时我的思想是极端予盾而痛苦的。经过很长的思想斗争,自己总不了解是什么一回事,终于采取了放任自流的消极抵抗主义,把追求真理的思想隐没,将痛苦的精神寄托于盲目的轰轰烈烈的战斗工作中去”。

母亲在独九旅的政工总队工作了一年,曾参加几次夜袭敌人的战斗,但她从不讲述具体的军队番号或战斗经过,笔者只能从旁资料得知当时的情况:独九旅政工队队员40余人,他们进行抗日宣传,促进军民合作,配合军队分别参加反攻潮安、澄海战斗、枫溪西塘战斗、坳顶山战斗等。

1940年12月,母亲接到政工总队命令调到始兴东湖坪参加第二期政工人员军事补训班。

老妹一到香泉水,立即提出到河边看看。“那是一条充满年轻战士歌声的河”,老妹说。当然,也是带有母亲迷茫追求执着的青春激情河。母亲就是在这里接受到崭新的思想,结识了一伙肝胆相照的朋友并开始了她起伏跌宕的革命生涯。

读着老妹的文章,重返香泉水,我希望能够看到当年的遗迹,如营地,如操场,但是,这些历史的遗迹都经不住时间的浸泡慢慢地销蚀了。上图的那座有名的石桥,87年还在,现在已经被洪水冲垮了。还有那些大围屋,仅剩下石基或者四面空墙。

香泉水,据说名字来源于村里那口神秘的井,冬暖夏凉水量充沛清澈甘甜。这口井有多少年?不知道,可能百年也可能千年。

离开香泉水,我们奔往下一个目标,东湖平,那是父母亲擦出火花发生爱情的地方。

|