二十元在路边买回来的桃树,去年开始挂果,三四个而已。今年入夏,青红相间的桃子居然满满挂一树。我问彭三好吃不,好看不好吃。老婆插话,不能摘,留给明天媒介的大小姐。之前张小袄带女儿来吃烧烤,我让他们摘桃子去,桃子青青,太小,不能摘,她身边的小安姐姐说。

桃子发红但没熟。估计大小姐们带来的孙猴子们会把它一扫而光。瓜棚的黄瓜熟了,快摘吧,彭三说,老婆还是那句话,明天四五个娃,采摘就是最大的乐趣。

细细点检,柿子,海棠,苹果都开始长处青青小果,估计一到秋天,满满一树。呵呵,值得期待的!

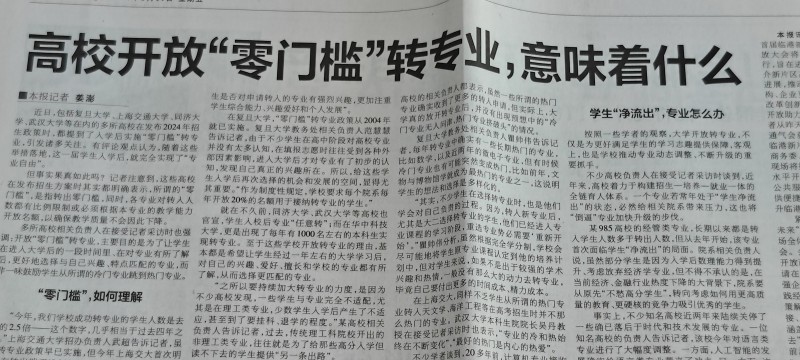

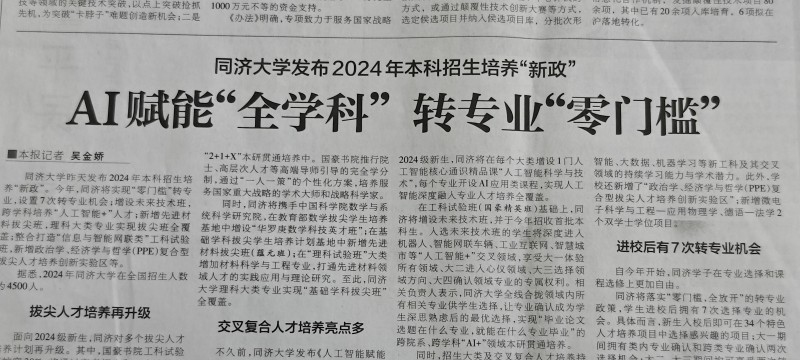

对着小院翻报纸,这个动作常常被楼下楼上所耻笑,人老看报,也是一种标识。我不管,依然依旧。今天看到一段讲述上海若干大学的举止,有点意思。

昨天周五来王府之前到校完成两件事,其一,给王昕做课引,期间问及学生们,可知道IAI中国作品年鉴,有举手回答知道的,再问及谁是IAI中国广告作品年鉴的创始人,无人举手了。显然,他们对于二十多年前所发生的历史是陌生的。

我做完课引上二楼文献中心,接受新媒的两个学生采访。她们正在做新媒专业成立十五年的纪念活动,需要我回答新媒如何成立的背景,新媒形成的专业优势和特色等等。期间言及最近软科公布的专业排行,新媒被排在全国第二,我笑了,那个软科做的排名不够专业,新媒专业自成立以来,一直全国第一,这与广告专业排名第一是一样的。说它不专业,可以看看全国广告排名第一居然是复旦,这真是让人呵呵不已。

新媒排名第一,所具备的专业优势是什么?学生问到,是不是您说的学科的积淀和办学人目光敏锐?我说是的,但还不够,还有两点相当关键,一是具备视野宽阔且有专业深度的团队,从专业创始人周艳开始,列数王薇刘珊马涛小六龙八的博士论文和现在所做的科研课题;二是得益于新媒独特的实验室制度,如内容银行实验室国双大数据实验室和媒介研究实验室。新媒所在的实验室与一般概念的实验室完全不同,它是开放的,持续的与产业进程紧密相连的。它始终追随产业最前沿,从学术高度回应产业的重大的理论问题。

知道《媒介》吗?回答知道。我说,创刊二十三年的《媒介》杂志正可以解释新媒专业的过去,现在和将来。它绝对不是一本普通的同人杂志或者什么什么刊,可以理解是一个奇特的持续的开放的产业研究平台。每期的主打正是其研究产出。就拿设立计算广告专业来说,《媒介》前后动用五期专刊梳理计算广告专业的前前后后,时至今日形成了这个专业的系列核心课程。

学生最后问到,两年前成立了计算广告专业,可以说是新媒专业发展又迈向新的高度,身居这样的高度,可以展望一下未来的前景吗?我笑了,说这个问题还是留给现在的专业负责人说吧。

建议这两个采访者继续采访,听听王薇组织媒介一伙构思的未来。

|