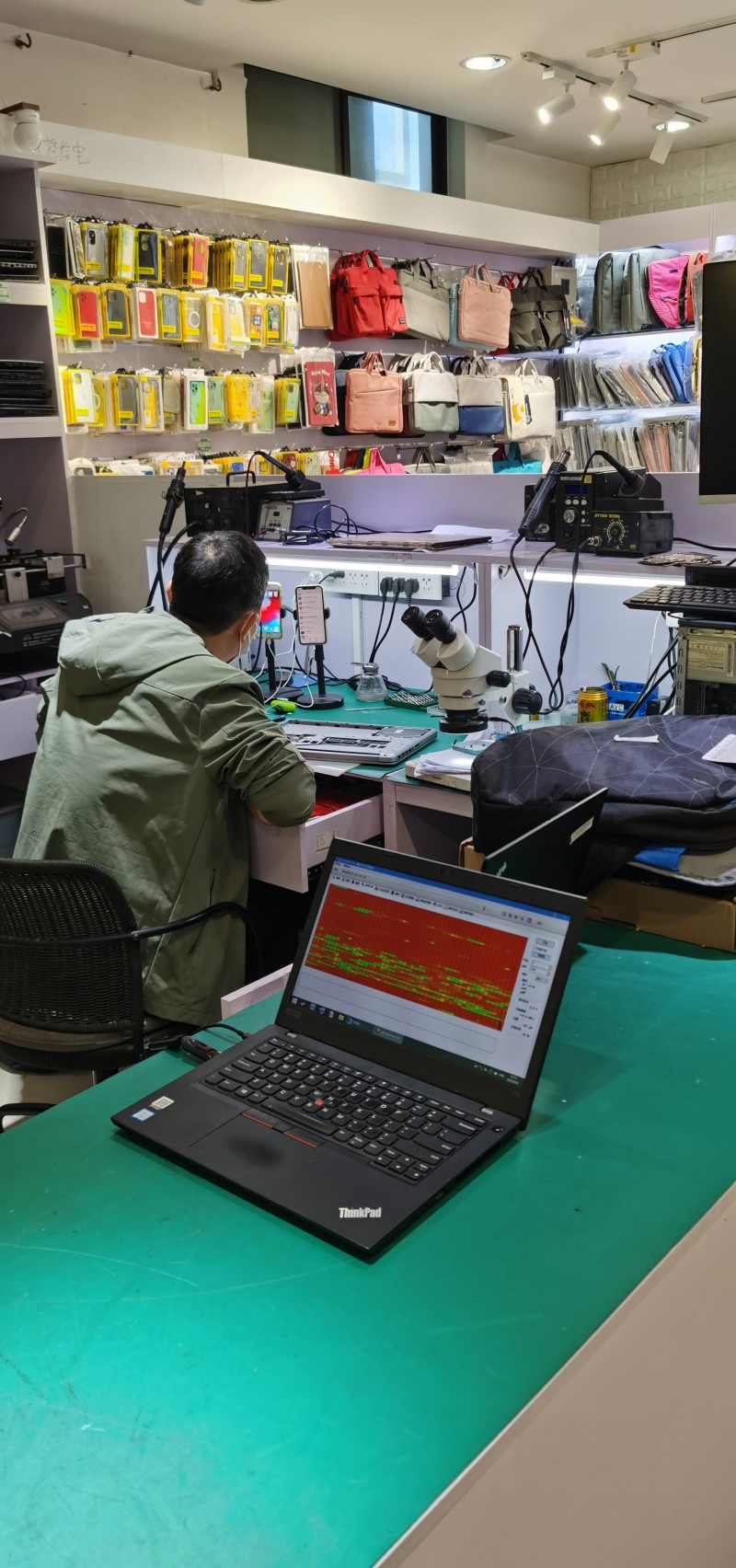

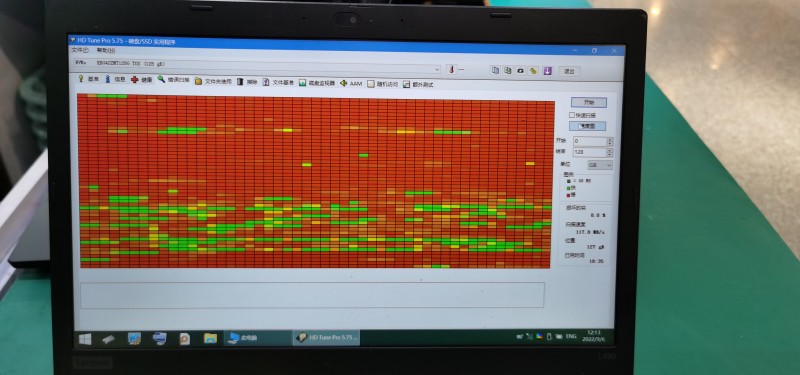

周一那天,电脑突然黑屏,显示说,无法修复了。也电话约来维修人员,测试结果说,硬盘坏了。周二送到红桥市场的电脑医院,测试结果说,硬盘真的坏得很可以,红红的一片。我说,那就换吧,比起上门维修的便宜。

文件有存盘,且无什么秘密之类。用电脑最多的就是写文章,再就是发坛子。昨天题目叫做“三会”,用手机发图,尺寸不理想,我想,那就改在今天再发吧,反正也不是什么大事,昨天今天无区别。

昨天头一个会议是博物馆的周例会。每周基本如常,说八卦同时也说工作,因为学院二十年展基本弄完,剩下的就是一些尾巴。接着就进入金融展了。当然会议也不是纯八卦,也会说到问题,说到难点。最大的难点就是环境实在太恶劣了,大家都在苦哈哈地熬着。我说,博物馆史整一部苦难史,从一张白纸开始,到处化缘,从无到有。有了又有新的折磨,总得活下去吧,别人的馆都休息了,俺们不能,休息就得关门。这么困难的情况下,照样进行广告四十年的收尾,进行百年红色广告展,接着,还做学院二十年展。苦中作乐,所以就如白岩松所说“痛苦且又快乐”。

我也问自己,你图个啥?大学已经提醒我,明年该是退休了。我说,工作本来就是一种乐趣,只要你们愿意做,我就陪着一起参加。博物馆如此,杂志如此,只要愿意做的人在,我就站台鼎力支持。因为这不是我自己的博物馆,大家的,中国的,愿意就坚持呗。

有困难,能不能交给大学呢?我说,不要把那个大学想得太好了。你的一个专业博物馆,在他们眼中就是“鼻屎”大的一点儿,根本提不上。传大的领导们,有野心也有干劲,但依我观察,目前的兴趣点不在办学而在官场。所以,我在大学从教三十年,经验只有一点,要创造人类幸福全靠我们自己。靠别人,永远靠不住。大学有没有给你支持?有的,但是,只是一次过,而后全靠自己。

博物馆的例会结束,转入第二场,学院的例会,“铁三角”不在的第一次全体会,气氛比以前好一些。例会有各种传达,防疫是压倒一切的。会上我也发表意见,不正常的苦哈哈的气氛久矣,必须改正了。早年的例会,被鹏鹏那警察叔叔样子搞得人心散乱。我说,几年前我就警告过,不能那样对待教员,必须将心比心,必须和颜悦色,必须把他们的教学和科研工作放在首位。一味的定框框定条例还要背靠背搞点审核测评,以为这叫管理,真是狗屁的行政管理。眼下的大学,许多的管理者根本不懂何谓大学何谓教育何谓使命何谓情怀。疫情期间把一楼实验室拆了改成行政大厅,一眼看去就是售票大厅办案大厅,我说过鹏鹏赶紧改吧,不改,我见一次呸一次,直到你滚蛋。他真地离开了,是给大书记弄走的,与我呸呸无关。新到任者面对如此现状,改还是不改,我说见一次说一次,因为我看到这个大厅心就烦,所以,要把烦恼送给他们。

会议以书记发月饼告一段落。她说了,以后就要恢复”水果会“了,把气氛搞好。我说,好的,我们在观看。人心一旦搞冷,学院文化就会腐烂,要恢复真的不容易。

第三个会议,出席IAI的年度颁奖会。二十二年了,比IMI晚生几年但一直坚持到今,不容易也有成就感。

|