继续昨天的话题。不过,光有文字没有图片太素了。今天走路去了王府井,看看灯饰,顺便拍照权当坛子的点缀。

去年夏天,一个刚刚当上副院长的学生问我,广告学院的那张学术科研设想图是怎样弄出来的?您老啥时会有这样一个超前构想呢?我被问得一愣一愣。科研设想是我常做的事情,在我做院长以后,每每遇到学术交流的年度大会,我都会有发表。所谓院长,就是一个船老大,你对于自身的船只,一起扛活的水手,以及航行的海图和方向如果没有认真的把握,那必然是风险重重。

那么,何时发生船老大意识呢?刚刚回国的那个时候,我的思维依旧传统,应山本要求,打算老老实实做一个地道的学者,闭门读书,年有发表。后来,实践证明我无法做到这点,乱乱哄哄且资源匮乏的环境是不允许你闭门读书的,那么,只能起身做事。这个做事,就是运用自己的专业知识来谋生。我对自身的商业感觉向来信心满满,无论何时何地,我都饿不死,而且,还会活得比很多人好。七十年代大学暑假旅行,要出门还没有路费,靠临时卖几双鞋几个蛤蟆镜就有了。八十年代当央视编辑本应在青海采访,一声招呼转赴深圳海南,为专题部穷兄弟们捞金。对于东渡自费留学,我最大的收获并不是什么学问至上,是应对陌生环境练就的求生求存本领,而且,这种本领还得到一整套学术理论的武装。九十年代刚刚回国那阵,我就将很多精力投放在社会,在市场一线,直接深入企业做产品做市场,各种企业各种规模都有。很长的一段时间,我都是一手做企业一手做学问。注册研究所,做IMI年鉴,从头到尾都是企业做法。当时的理由非常简单,爹不爱娘不亲的专业,自己谋生求出路。那个时候还没有现在的“财富自由”概念,但是,挣大钱的欲望是很强烈的。不是一个人挣,是一伙的人挣,我就是合伙挣钱的船老大。

从企业赚钱的思路转化为学术建设的思路应该发生在1997年前后。95年做IMI,96年做广州台的“媒介产业化”,同年做湖南华天企业发展战略,发现在项目盈利的背后隐含着巨大的学术影响。在97年日本访学期间,我在给学生的邮件当中表态,我不会离开大学下海捞金,而是把精力放到大学,组织团队做事。那个时候把原有资源划分为消费者研究,媒介研究,企业广告主研究以及广告作品研究若干群体。这封信我一直保留,在2014年秋天中国广告博物馆落成不久,以“想起当年那些豪言和壮语”为题,放到坛子里,估计注意到的人不多。

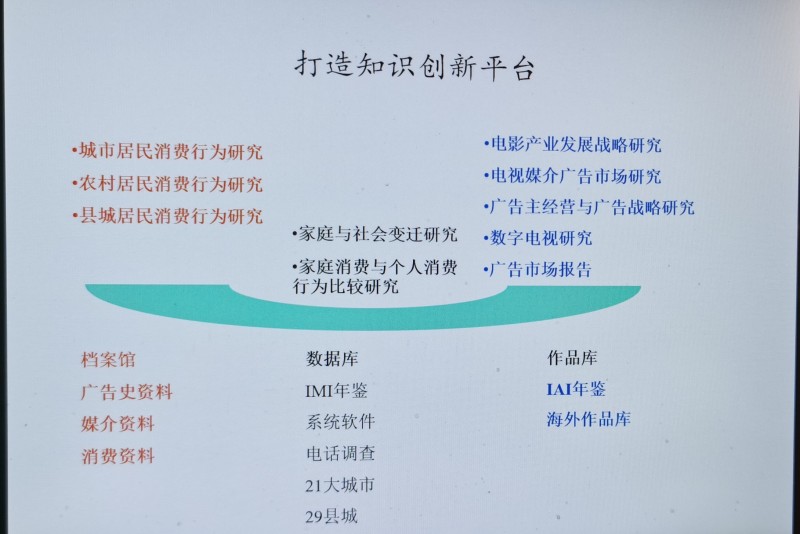

2001年在深圳出席广告教育年会,我在回顾和展望北广广告学系生存与发展的PPT里,第一次展示了打造知识创新平台的愿景。

在那个PPT里头,做什么,谁来做,怎么做都有明晰的展示,在场看懂的就是那时深大新闻传播学院的院长吴予敏。他说,老黄厉害耶。

2011年,我再又整理出学院的科研设想。两个图相比较可以发现,思路是一样的。学术的框架比前一个更加丰满扎实,因为那已经不是一个学系,是一个学院,队伍成规模了。

那时的中国广告博物馆已经做了六年,不过,还在纸上。

做事的道理其实都一样,有规划有蓝图,这是行军路线,不管如何粗糙,有比没有好。谁来做能不能做涉及到资源和队伍问题,这需要培育和寻觅,如果是市场思维就是自己去找人找机会,如果是官僚思维就是靠人靠机会。

我想不想靠人靠机会呢?也想,但是老没有。

|