热血冷眼 喧嚣媒介

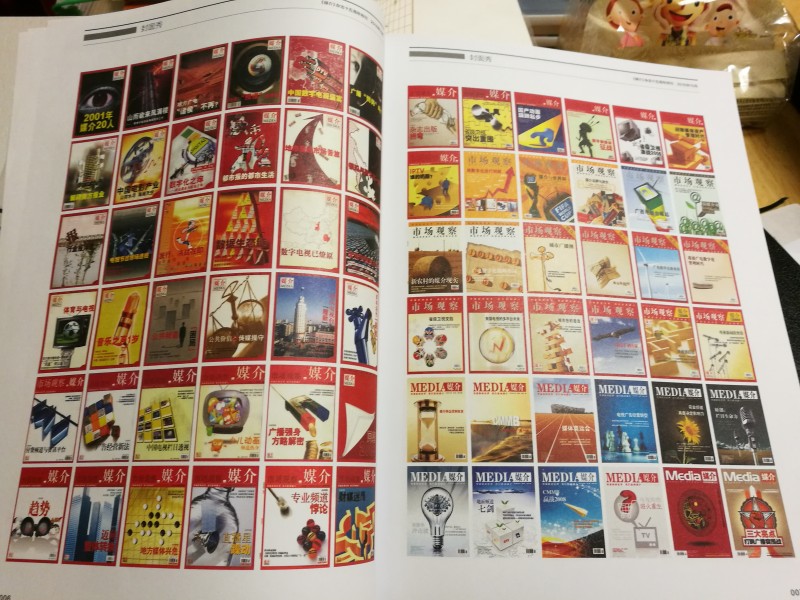

创刊十周年时,笔者的文章标题是“现在可以说了”,说的正是《媒介》杂志前十年起起伏伏的成长过程。从一本无刊号、无资金、无经验的杂志走过十年,笔者感触颇深,所以在当时文章的结尾这样写道:“十年《媒介》,很曲折,也很辉煌。而对笔者来说,最想在这十年结束时告诉编辑部的成员们、业界合作的同仁以及关注杂志的读者们是:世界是你们的。”

转眼又五年过去,历经了前十年的波折与起伏,《媒介》迎来了全新的发展阶段。对于当下的编辑部,笔者想说:世界就在眼前。

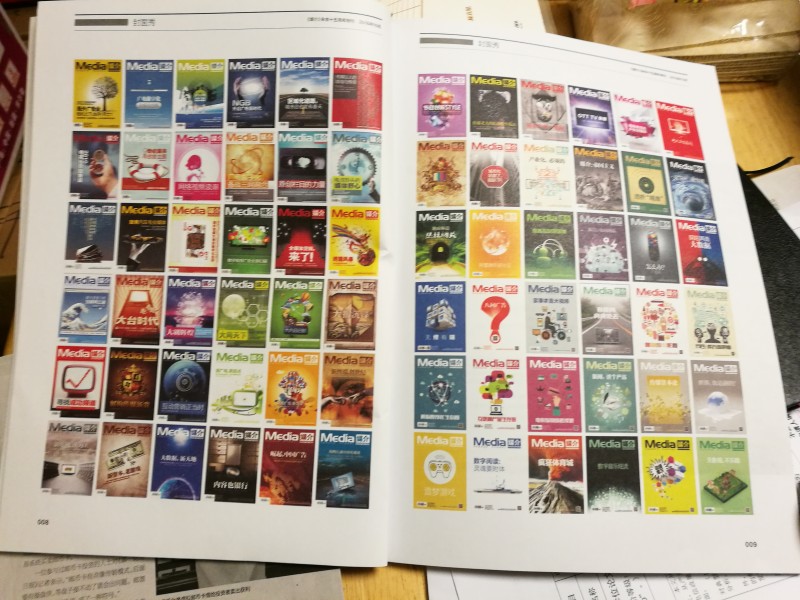

在这五年里,《媒介》锻造出自身最有价值的财富。这就是形成了一支属于自己的打不垮砸不烂踩不扁的核心团队,一个充满正能量的身心健康的泪水与欢笑同在的学术与产业融通的集体。这个团队追随全球媒体产业的步伐,善于学习也勇于研究,所以理智;这个团队有斗志有理想也有情怀,精通文字也擅长技术,所以专业。岁月艰难谁不知晓?做媒体难,做平媒更难!眼看《媒介》杂志周围,合作者,竞争者一一倒下,唯独《媒介》还在且逆势上扬。支撑《媒介》生存的力量是什么?当然是这支团队,而支撑这支团队的力量是十五年熔炼而成的是专业操作系统和专业精神。

在这五年里,《媒介》形成了自己的独特操作系统。移动互联网改变了媒体产业格局,微博火了,微信火了,炒作与盲从、喧哗与做秀、浮躁与贪婪也在这五年毫不躲闪地体现在文字与学术里。笔者曾在视点文章中说过,“文章千秋事,黑白两分明”,希望成为编辑部的座右铭。然而,在一个信息泛滥,新技术新流派层出不穷的时代,要做到保持专业定力,要持续完成重大题材的采访与研究,确实不容易。每期的主题选择,都有一个学习讨论的环节,反复争论的过程,《媒介》也因而形成了独特的操作系统:应对复杂多变的环境,首先强调的是“学习与研究的双轮作业”,无论技术如何新颖事物如何复杂,勤学习、懂研究是克服困难的第一步。然而,既往的那种个人奋斗孤军作战的知识生产方式已经无法应对信息洪水环境剧变,必须打造一个民主开放的信息决策平台。每到系列选题或者重要文章,都会经过这个平台的议论研讨再做分工和最终决策。正因为有这样的操作系统,《媒介》杂志编辑部可以站在专业的角度独立发声并连续推出重磅系列文章,如大媒体系列、新媒体系列以及刚刚完成的国内首家的内容产业版块系列。

在这五年里,《媒介》形成了自己的专业精神。越来越多的行业媒体受迫于生存压力转而投奔他路,从纸媒转战微博,又从微博转战微信,从内容生产转为“专业办会”,《媒介》岿然不动,依旧是媒介,依旧是杂志,依旧是内容。我们也在诘问自己,是资源匮乏无法应对,还是抱残守缺鼠目寸光?能书写媒体巨变大块文章之人当然都不是。环境越是剧变越需要定力,一种对于现状的把握和未来的前瞻;信息越是丰裕无比越存在观念的稀缺,当然,这是属于独立的智慧的不是人云亦云的观念,正如海量拷贝无法替代星光闪耀的原创一样。我们看到了这一点,也坚持这一点,沉着而且理性,从无数的变化不定稍纵即逝的事项当中过滤比较梳理分析,还原真相发现真理。这就是我们的专业抱负和学术实践。

《媒介》五年,不,应该是十五年,伴随着中国的媒体产业化逐步成长,对于时刻发生的新技术新事物,我们始终是一个学习者;对于错综复杂的环境舞台轮番登场的大小角色,我们又是研究者,接触事实梳理关系从中掌握角色兴衰沉浮的关键;对于未来,巨大舞台的巨大变化,充满希望也遍布危机,我们是勇敢的探索者和实践者。

热血冷眼,喧嚣媒介。我们不说,谁说?我们不做,谁做?站在五年成长的总结时刻,我已经看到了《媒介》过未来,五年,十年,甚至更多。

|