黄河迎宾馆,上世纪六十年代开始就是领袖们下榻的地方,它的地理方位有如下记述:北靠黄河南对嵩山。东西两侧分别是开封和洛阳。千亩大院,入院见到最醒目的就是“迎宾草坪”,再往北有湖,但是,据说巡视组进驻卫兵把守不让进。往南门走,居然见到列车,想起当年的领袖们,专列过来直接进院。

人走茶凉?不会的,广告会记住他们的。

八点半准时开会。

下图的发言者叫乌书林,中国出版协会常务副理事长,他的报告题目就是“立足创新提高质量,建好出版平台,传播好智库成果”。

值得注意,开头第一段就是创新,为之学术出版的灵魂。不过,此次会议的主题词皮书研创出版:专业化与规范性。

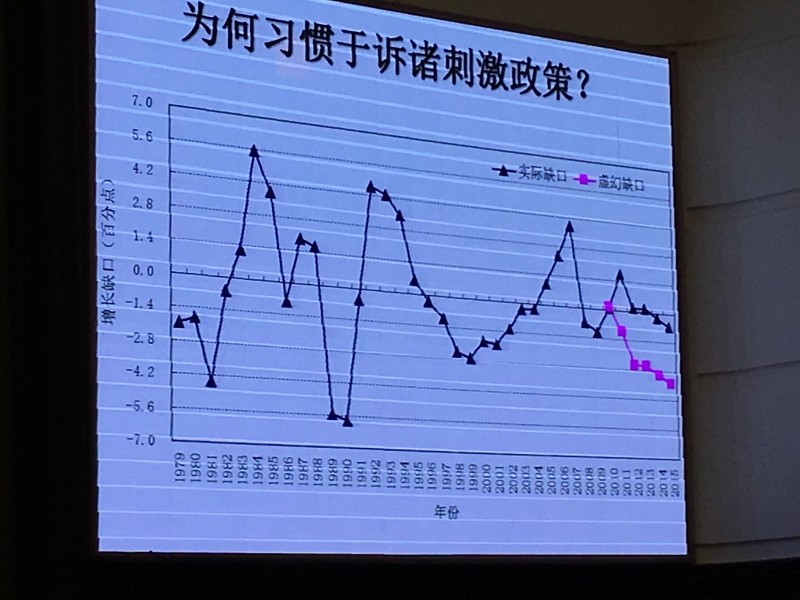

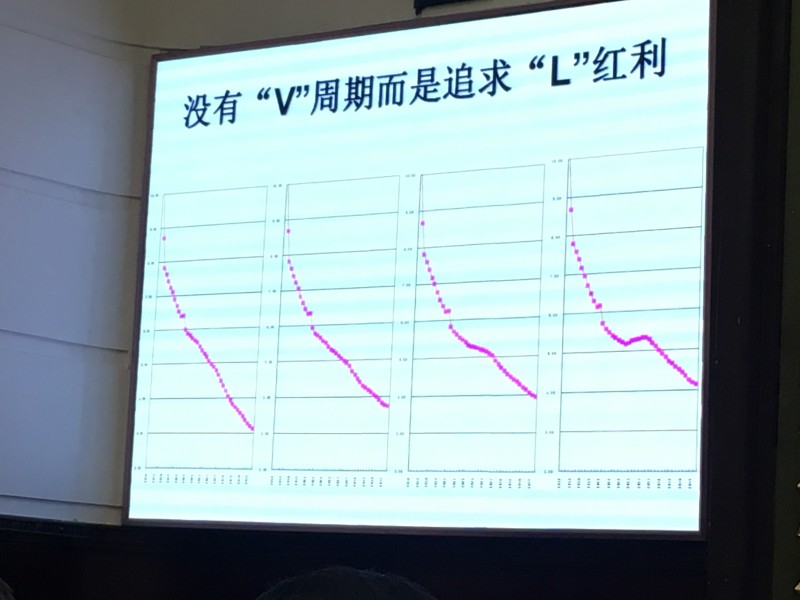

之前的第一个发言者是蔡昉,中国社科院副院长。他的题目是如何实现L型长期中高速增长?我原想溜号来着,被悦悦娘拦住,说著名宏观经济学者哟,听听无妨。

认真听且有记录,当然,也有收获。蔡昉以研究人口红利出名,他也论证了L型走势的客观背景,什么都不做,也是6.2的增长,如果为了翻两番,必须做到6.5。

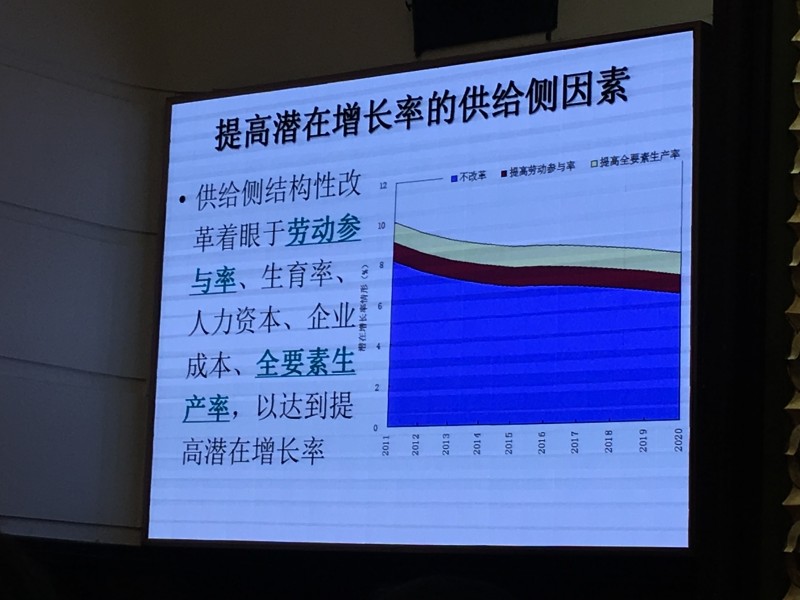

与用惯的“需求刺激”相比,近来“供给侧改革”成为热点。我也承认,大的宏观方向可以认同,可是,具体的切入点在哪?目前所见,还是超大宏观没有抓手,难怪向松祚说,L型难保。

问题很严重,改革方向也清楚,只不过不说,或者,说得吞吞吐吐。说白了,现行的体制严重不适应生产力甚至阻碍了生产力,单纯归因于人口红利的影响是不够的。作为学者,蔡先生其实明白,但是,作为官员蔡同志不敢说也不能说。对于这点我不以为然。看看许多社科同行,缺原创,缺骨头,缺独立,当然也就没有自主。

会前遇到悦悦娘,劈头就批俺们大学最近在社科出版的一套文化产业丛书,说质量太差从此断了合作的可能。我知道她所指的那套书,也曾在我办公室放过,翻翻觉得不怎么样,没想到遭遇出版界如此反感。

既然说规范说专业,粗放的忽悠的时代应当渐行渐远,求实的原创的严肃的研究会逐渐增多,为什么?越是环境恶劣越有其他收获。现在也是,要么不做,要做就为自己做。我看我们的广告主蓝皮书,研究延续十六年,皮书做了十年,自己出钱劳力劳心,所以,我在今天的发言中说到,不为名也不为利,之所以坚持做皮书,理由就是它是唯一的,独创的,实证的,基础的,连通的。

下午发言十分钟,把自己的想法基本表述出来了。接着去吃晚饭,去看国际会展中心,也就是我之前看过的介绍过的“大玉米”。

|