找到了《市场观察》,挂上一个号,以为从此安宁,其实不是的,每一步都是走得很艰难。初办期间千头万绪,刚刚有个着落,周艳发了一封信,说坚持不住了,2007年三月我在写“含着眼泪坚持做事的故事,当时还把保存着的辞职信贴到坛子上。

周艳在信上说,“我已经真的没有办法支持我自己再继续做《媒介》杂志了。 我不想说什么理由,因为所有的理由在您或别人看来可能都是因为少不更事,想得太多;我也不想提出什么如果我做就应该怎么样的条件和要求,因为我觉得太累,我不想也不可能改变别人的立场就象我坚持我的原则一样。 昨天是《媒介》1年的纪念日,编辑们很高兴,我也很高兴,想写个短信告诉您,但是眼泪不能控制,我其实好想找个地方跟您坐坐,可我知道我的眼泪昨天最多。 想起这一年来,杂志从无到有,从60页到80页到现在的96页,还有其实已经为112页做好了准备。我很伤感,因为1年来,为杂志付出的努力和艰辛都是在斗争中获得,这种斗争有的确实是小事情,但是却让人觉得不被尊重,杂志除了得到一些读者和编辑们的爱护外,经营方面就是施加压力,做得再多些再厚些再好些,甚至还要为杂志经营而做一些事情。事情不是不能做,而是总是付出,而且是在一种让人难以信服的状态下的付出,短期内不考虑强度和压力的付出,我实在是精力有限,能力有限,而且热情有限。尽管您老说这个杂志是我的一个平台,我也知道,我的老公、我的好朋友段晶晶也都鼓励我,可是我实在是没有办法说服自己。”

我怎么回答也忘记了,我在坛子上回忆说,两军交火的时候,谁都可以当逃兵,唯独是司令官不能逃。人生种种,什么责任都可以推卸,唯独父母的责任不能推。这就是我所理解的做人做事的底线。前几天看到报上的一个报道,说某孕妇生出了只有一条腿的孩子,当场晕倒。作父亲的说,也得养啊,这就是命。我们选择了一种探索性的学术研究道路,需要白手起家寻找研究项目,一点一滴地积蓄本钱,一砖一瓦地建构平台,一手一脚地培育团队,这是一条非常艰辛的道路,没有什么参照物,也不知道歇脚点,其间充满困惑和孤独,所以,放弃的念头常常会在脑海闪现。我完全能够理解周艳的心境,我也知道她无法退出。事实也是如此,给我发了邮件后,她见到我就说,等到有合适的人就让我下来喘口气吧。合适的人一直没有找到,她只能擦干眼泪咬紧牙关坚守着那个既无刊号也没金钱的《媒介》。

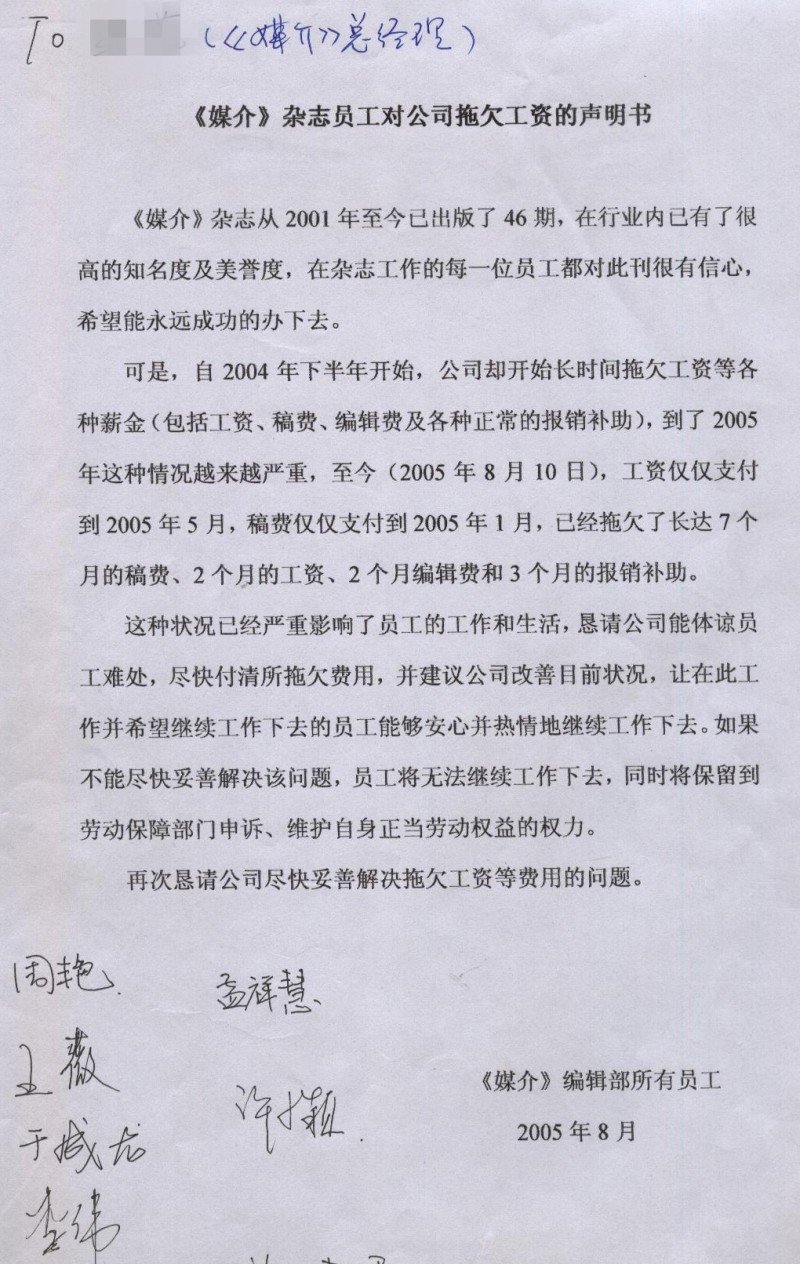

准确地说,刊号好歹找到了,但是,金钱始终是困惑我们的大问题。投资者和编辑部矛盾重重,应该投入的资金迟迟不能到位,就是有了《市场观察-媒介》的名份,但是,费用拖欠一直没有解决。我现在反思当初,发现投资者并不是真的缺钱而是在对于这个杂志的定位方面存在疑虑。我们希望办一个专业的具有影响力的杂志,投资者希望办一个大众的可以赚钱的杂志,结果是南辕北辙。编辑部搬回到学院了,但是,印刷费工资始终是一个大问题,结果,导致内部发生了讨薪事件。

记得那天晚上就在209开会,投资者决定撤退。散会之后我和老勾、周艳开小会。我问周艳,投资人退出了,杂志还能办吗?她说,都有订户了,起码要坚持到年底吧。于是,我和老勾决定把五年前拍摄《中国广告二十年》余留的十七万交给周艳,说,如果用完了,那就没了。

这也叫着背水一战吧。十七万,包含所有人的工资,印刷,杂务。这个时候,社会聘用的人士统统撤退了,只剩下周艳带着王薇几个学生。我说,你们就继续使用厕所对面的办公室吧,死活就看能不能坚持到年底。

半年过去了,杂志的债务解决了,劳务工资也发出来了,杜小小办的那个《广告主》通过和所谓的台湾职业经理人的一番争斗,重掌大权,两本杂志的赤字消退了,春天终于来了。

可是,就在这个时候,一件意想不到的事情发生了。

|